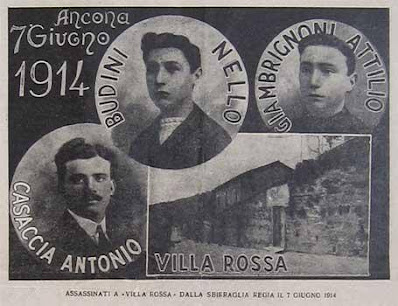

Il giorno seguente

in molte località fu proclamato lo sciopero generale e iniziarono i moti della cosiddetta

Settimana rossa, che ben presto si allargano a tutta la Romagna e alle Marche. L’agitazione,

in molte località, prenderà un aspetto d’insurrezione spontanea e popolare, coinvolgendo

centri urbani importanti come Genova, Milano, Parma, Firenze, Napoli, Bari e Roma.

In queste giornate vi furono assalti agli edifici pubblici, saccheggi, sabotaggi

delle linee ferroviarie e ripetuti scontri con le forze dell’ordine. Complessivamente

vi furono 13 morti, uno tra le forze dell’ordine, molte centinaia di feriti e diverse

migliaia d’arresti tra i dimostranti. In Toscana lo sciopero si affermò a Firenze,

Pisa, Livorno, Massa, Carrara, Viareggio, Pietrasanta e Pescia mentre altre province

come Grosseto, Arezzo o città come Lucca furono toccate solo marginalmente dall’agitazione.

Gli incidenti più gravi accaddero a Firenze dopo il comizio in Piazza Indipendenza

quando un consistente gruppo di scioperanti si diresse verso il centro città. Nei

pressi della Manifattura tabacchi i dimostranti venuti a contatto con alcuni agenti

di Pubblica sicurezza tentarono di disarmarli e nel parapiglia venne ucciso dalle

guardie un operaio mentre molti altri rimasero feriti. La città nelle ore successive

vide moltiplicarsi gli incidenti causati dai continui scontri tra operai e forze

dell’ordine che con la forza solo a tarda notte riportare la calma in città. Sotto

la pressione della direzione del PSI, la Confederazione generale del lavoro (CGdL),

il maggior sindacato italiano, proclamò uno sciopero generale di protesta per il

9 giugno, ottenendo però che modi e tempi dell’astensione dal lavoro rispondessero

alle direttive approvate dal Consiglio nazionale nell’aprile 1913, le quali circoscrivevano

ad un limite massimo di 48 ore la durata di un eventuale sciopero generale.

Le organizzazioni

della sinistra dal PSI alla CGdL agli anarchici dell’USI non riuscirono però a dare

un orientamento e uno sbocco politico alla protesta. La direzione del PSI, pur avendo

lavorato per portare la CGdL alla decisione dello sciopero generale, che in molte

località era già stato indetto dalle Camere del lavoro – soprattutto quelle a guida

sindacalista rivoluzionaria –, non volle assumersi la responsabilità politica di

guidare il moto di protesta. Il 10 giugno la CGdL tramite il suo segretario Rinaldo

Rigola, diramò l’ordine di cessazione dell’agitazione mentre lo stesso giorno il

Sindacato dei ferrovieri proclamava l’astensione generalizzata dal lavoro. Le manifestazioni

terminarono tra il 12 e 14 giugno e il governo Salandra potette tirare un sospiro

di sollievo. Le elezioni amministrative indette per la fine di giugno si tennero

regolarmente e il PSI ottenne un importante successo conquistando la maggioranza

in più di 300 comuni, tra i quali Milano e Bologna, e in quattro amministrazioni

provinciali.

La Settimana rossa

lasciò uno strascico di polemiche tra l’ala riformista e quella rivoluzionaria del

PSI. La Settimana rossa, sicuramente, ebbe un ruolo nel determinare l’atteggiamento

della Corona nella decisione di rinunciare ad entrare subito in guerra nell’agosto

del 1914. L’opinione pubblica, le classi dirigenti e le forze popolari non erano

ancora pronte ad affrontare la scelta drammatica della partecipazione italiana al

primo conflitto mondiale. Era assai diffuso il timore che la scelta di entrare in

guerra potesse, in quel momento, scatenare forti reazioni delle masse popolari mettendo

a repentaglio la stessa sopravvivenza della corona e l’integrità dello Stato. Ci

vollero più di dieci mesi, di acceso confronto e scontro tra interventisti e neutralisti,

per portare l’Italia nel coacervo della Prima Guerra Mondiale.