Il 20 gennaio di quest’anno ricorre il 130° anniversario

della strage di Caltavuturo. Probabilmente nei nostri Comuni non assisteremo ad

alcuna celebrazione della ricorrenza; sicuramente non leggeremo niente a riguardo

sui giornali né tantomeno né sentirete parlare in televisione. Di quella data e

della cornice storica in cui si inseriscono i tragici eventi di cui sto per raccontare

si è semplicemente preferito perdere la memoria, come se non fossero mai accaduti.

Ma andiamo per ordine: centotrenta anni fa, tra il 1891

e il 1894, nasceva nelle città e nelle zone rurali della Sicilia, il movimento dei

Fasci dei Lavoratori Siciliani, al quale aderirono spontaneamente migliaia tra operai,

contadini, artigiani e intellettuali.

Il movimento dei Fasci aveva come obiettivo quello di

contrastare il latifondo agrario, di ribellarsi alle prerogative di una monarchia

sempre assente e lontana dai problemi del popolo e di raggiungere più degni livelli

di giustizia sociale e di libertà.

Una delle sue caratteristiche più rivoluzionarie fu quello

di riservare alla figura della donna un ruolo preminente. Proprio le donne ebbero,

in particolare a Piana degli Albanesi, funzioni di primo piano e si assisteva per

la prima volta nell’isola ad un tentativo organizzato di richiedere un’emancipazione

del ruolo femminile oltre ad una più generale rivendicazione di lavoro e di diritti.

Diversi furono i Fasci fondati in Sicilia. Uno dei primi

fu quello di Catania nel 1891, ma quelli più organizzati sorsero a Corleone, Piana

degli Albanesi e a Palermo.

A Corleone il 30 luglio del 1893, si riunirono tutti

i Fasci della provincia di Palermo, per elaborare quello che venne denominato il

“Patto di Corleone”, da più parti considerato come il primo esempio di contratto

sindacale redatto nell’Italia dell’epoca.

Per capire per cosa lottava quella povera gente occorre

menzionare quelli che erano i patti colonici più diffusi nell’800 in Sicilia: la

mezzadria ed il terratico. Con la mezzadria il proprietario metteva a disposizione

del colono la terra, anticipando le sementi e quest’ultimo era invece tenuto a svolgere

tutti i lavori necessari per la produzione; il raccolto veniva poi ripartito in

modo sistematicamente iniquo e penalizzante per il colono. Si andava da una divisione

a metà del raccolto fino ai casi in cui la suddivisione prevedeva l’attribuzione

dei due terzi al proprietario e solo del restante terzo al colono. Alla base del

contratto di mezzadria, dunque, c’era sempre lo sfruttamento del colono da parte

del proprietario. Il contadino e in modo particolare il mezzadro che usava i suoi

muli e la sua attrezzatura per lavorare la terra, finiva poi spesso per essere con

questi indebitato in modo permanente.

Inoltre il contratto tra le parti era sempre verbale

e così i proprietari avevano gioco facile nel negare le condizioni precedentemente

pattuite, abusando del lavoro dei contadini. Come se ciò non bastasse, della sua

quota il mezzadro doveva cederne una parte che il proprietario distribuiva tra i

campieri. Questi lasciti erano in realtà tributi che il contadino era obbligato

a pagare in cambio di protezione. Il ”terratico” era per il contadino, un patto

ancora più svantaggioso di quello di mezzadria. Infatti, mentre con la mezzadria

il compenso dovuto al proprietario era proporzionato al raccolto, nel terratico

il colono doveva versare al proprietario una quota fissa, in denaro o in natura,

indipendentemente dall’esito dello stesso; bastava quindi una cattiva annata per

costringere il terratichiere a rivolgersi all’usuraio o a vendere quel poco di cui

disponeva per far fronte alla quota dovuta.

In questo contesto, la fame e la miseria, il desiderio

di riscatto sociale e di giustizia indussero migliaia di contadini nell’autunno

del

Tuttavia, la pressione politica dei latifondisti si era

tutt’altro che affievolita e questi riuscirono a condizionare il governo statale

presieduto dal siciliano Francesco Crispi che acconsentì a mettere in atto politiche

repressive contro il movimento stesso.

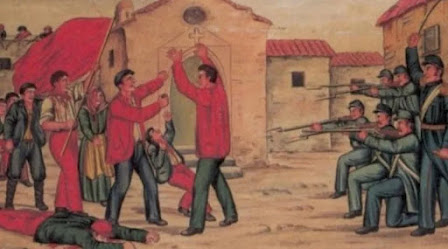

Proprio a Caltavuturo il 20 gennaio 1893, 11 contadini

sui 500 presenti, trovarono la morte ritornando da un’occupazione simbolica del

demanio comunale che il Sindaco del tempo aveva da mesi promesso di assegnare loro. A seguito di una sassaiola ingaggiata contro l’esercito regio, quest’ultimo incitato

dai campieri mafiosi reagì aprendo il fuoco sulla massa inerme e inseguendo i contadini

in fuga perpetuò una delle stragi più brutali di quegli anni.

Proprio a Caltavuturo il 20 gennaio 1893, 11 contadini

sui 500 presenti, trovarono la morte ritornando da un’occupazione simbolica del

demanio comunale che il Sindaco del tempo aveva da mesi promesso di assegnare loro. A seguito di una sassaiola ingaggiata contro l’esercito regio, quest’ultimo incitato

dai campieri mafiosi reagì aprendo il fuoco sulla massa inerme e inseguendo i contadini

in fuga perpetuò una delle stragi più brutali di quegli anni.

Nei mesi a seguire gli atti violenti si moltiplicarono.

In ordine cronologico: Giardinello, 10 dicembre 1893,

l’esercito spara sui dimostranti di una manifestazione, provocando 11 morti e numerosi

feriti. Monreale, 17 dicembre 1893, viene aperto il fuoco su una manifestazione

contro i dazi: diversi i morti e i feriti. Lercara Friddi, 25 dicembre 1893, 11

morti e numerosi feriti. Pietraperzia, 1 gennaio 1894, si spara su gente che manifesta

contro le tasse. I morti alla fine sono in numero di 8 e 15 i feriti. Nella stessa

giornata a Gibellina i morti furono 20 e numerosi i feriti. Belmonte Mezzagno, 2

gennaio 1894, 2 morti; Marineo, 3 gennaio 1894, 18 morti. Santa Caterina Villarmosa,

13 morti e diversi feriti.

Il bilancio finale fu tragico: più di 100 i morti complessivamente

conteggiati nell’intera isola e oltre 3.500 i lavoratori arrestati e incarcerati.

Il Governo Crispi il 4 gennaio del 1894, decretò lo stadio

di assedio della regione affidando pieni poteri al generale Morra di Lavriano.

L a condotta del generale Morra fu assai cruenta. Diede

l’ordine di arrestare i dirigenti dei Fasci e in più di 70 paesi vennero condotti

arresti di massa.

Più di 1000 persone furono costrette al soggiorno obbligato

nelle isole minori, spesso anche perché semplicemente sospettate di essere simpatizzanti

del movimento. Le libertà individuali, di stampa, di domicilio, i diritti di associazione,

vennero sospese. Si stava infliggendo un colpo duro a quello che in Europa fu uno

dei movimenti di protesta più organizzati, paragonabile senza timore di cadere in

esagerazioni, alla Comune di Parigi. E lo si faceva con le armi e col fuoco dell’esercito

regio e con la collaborazione della mano mafiosa al soldo del latifondo agrario.

Di quei fatti di sangue e del confino di massa narra anche un articolo dell’epoca

del Corriere della Sera. Il movimento dei Fasci Siciliani produsse dirigenti di

spessore, del calibro di Rosario Garibaldi Bosco, Bernardino Verro e Nicola Barbato,

solo per citarne alcuni. In particolare a quest’ultimo si sarebbe ispirato, diversi

anni dopo, attribuendosi il nome di battaglia il partigiano Comandante Pompeo Colajanni

“Barbato” che ebbe un ruolo centrale nella liberazione di Torino il 28 aprile del

Il cinema si è interessato all’argomento con il film

documentario di Nella Condorelli, “1893. L’INCHIESTA”. La pellicola narra di questa

pagina rimossa dalla memoria storica nazionale attraverso l’inchiesta, anch’essa

dimenticata, condotta dal giornalista veneto Adolfo Rossi per il quotidiano romano

La Tribuna. Rossi, nel 1894, per un mese intero, percorse a dorso di mulo le trazzere

della Sicilia, raccogliendo le voci dei contadini e degli zolfatari dei Fasci in

lotta.

Il cinema si è interessato all’argomento con il film

documentario di Nella Condorelli, “1893. L’INCHIESTA”. La pellicola narra di questa

pagina rimossa dalla memoria storica nazionale attraverso l’inchiesta, anch’essa

dimenticata, condotta dal giornalista veneto Adolfo Rossi per il quotidiano romano

La Tribuna. Rossi, nel 1894, per un mese intero, percorse a dorso di mulo le trazzere

della Sicilia, raccogliendo le voci dei contadini e degli zolfatari dei Fasci in

lotta.

Un tributo alla memoria, contro i luoghi comuni e gli

stereotipi che additano il popolo di Sicilia di essere stato sempre soggiocato passivamente

e inerte alle prevaricazioni esterne.